加治川の概要

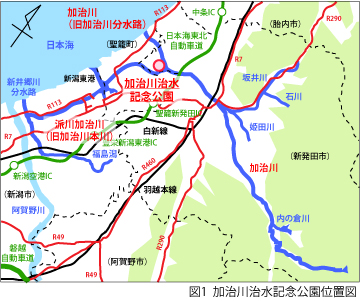

加治川は、その源を新潟県・山形県境飯豊山系の西ケ岳に発し、深いV字渓谷をなして西に向かって流下し、滝谷地内で内の倉川を合流して山間部を抜け、平野部で最大の右支川である姫田川を合流して日本海に注ぐ、流域面積346.3km2、流路延長47.52kmの二級河川です(図1)。

加治川は、その源を新潟県・山形県境飯豊山系の西ケ岳に発し、深いV字渓谷をなして西に向かって流下し、滝谷地内で内の倉川を合流して山間部を抜け、平野部で最大の右支川である姫田川を合流して日本海に注ぐ、流域面積346.3km2、流路延長47.52kmの二級河川です(図1)。

また、下流部の新発田市真野原地内では派川加治川が分派しており、西南に流下して新井郷川分水路に合流後、日本海に注いでいます。派川加治川が分派する地点には、「加治川治水記念公園」が整備されており、公園内に復元・保存されている加治川分水門と、その周辺の桜は、加治川治水の歴史をいまに伝える土木遺産として、地域のシンボルとなっています。

加治川の治水の歴史

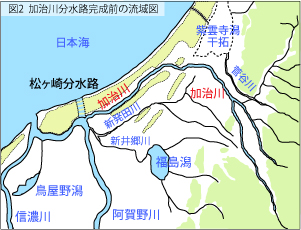

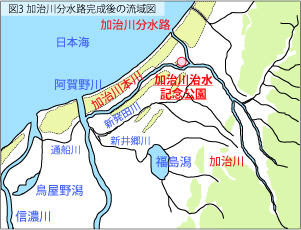

江戸時代以前の北蒲原平野には、多くの潟が点在しており、全般的に低湿性の平野でした。慶長3年(1598年)頃には、日本海に望む20〜30mの砂丘列の影響により、信濃川だけが日本海に注いでおり、加治川も阿賀野川に合流後、信濃川を経て日本海に注いでいまいした(図2)。このような地形特性から、長雨が続くと水はけが悪くなり、米の生産に支障をきたす状況でした。そのため、新発田藩は治水開田を施策方針としてかかげ、河川改修に全力をあげました。享保15年(1730年)には、加治川の排水のために、阿賀野川に松ヶ崎分水路を開削しましたが、翌年の出水により河道が拡大し、阿賀野川の本流となってしまいました。(図3)。

加治川流域では、明治4年(1871年)に破堤が記録されてから明治39年(1906年)までの36年間のうち、21年も洪水による破堤被害を受けていました。

加治川流域では、明治4年(1871年)に破堤が記録されてから明治39年(1906年)までの36年間のうち、21年も洪水による破堤被害を受けていました。明治7年(1874年)には、富樫万吉等旧藩士数名によって、加治川の流末をなるべく短距離で日本海に流そうとする加治川分水路計画が訴えられたが、地元の利害関係の調整がつかず、実現に至りませんでした。

加治川分水路工事

この地域では、明治29年(1896年)の大水害をはじめとし、真野原地内より下流における水害が相次ぎ、加治川本川の排水が不良となると共に、新発田川、新井郷川の排水も悪くなり、福島潟一帯が何日も湛水するといった被害が年々激化する傾向にありました。そのため、明治7年(1874年)からの悲願であった加治川分水路の建設が実現に向けて動き始め、建設推進派の努力により、紆余曲折を経て、明治41年(1908年)、ようやく県が加治川分水路工事を起工することとなり、大正2年(1913年)に完成しました。

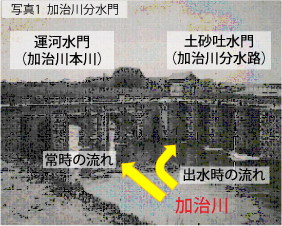

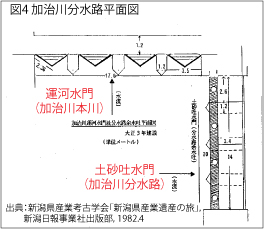

加治川分水路は切石積みの構造で、流路延長4.9km、敷幅109〜182mであり、分派地点には、加治川本川に運河水門4基と、加治川分水路に土砂吐水門4基が設置された。出水時は、運河水門を閉鎖することで加治川本川への洪水の流下を防止し、土砂吐水門の開放により加治川分水路を通じて、洪水を海まで安全に流下させました。平常時は土砂吐水門を閉鎖し、運河水門を開放することで、加治川本川への農業用水の安定供給や舟運に必要な水深の確保を図しました(写真1、図4)。この分水路の完成により、加治川沿川の水害は激減しました。

|

|

加治川分水路の完成を記念して、加治川分水門付近には、加治川治水碑が建てられました(写真2)。さらに、加治川分水路の完成と大正天皇御即位を記念して、加治川分水門付近を中心として約12kmにわたり6,000本の桜が植樹され、当時、桜の一大名所として親しまれていました。

加治川分水路の完成を記念して、加治川分水門付近には、加治川治水碑が建てられました(写真2)。さらに、加治川分水路の完成と大正天皇御即位を記念して、加治川分水門付近を中心として約12kmにわたり6,000本の桜が植樹され、当時、桜の一大名所として親しまれていました。

連年水害の発生

加治川分水路完成後、約50年間にわたり破堤被害は発生しませんでしたが、昭和41年(1966年)と翌42年(1967年:「羽越水害」と呼ばれる)の2年連続で破堤被害が発生し、大水害をもたらしたことから、加治川の抜本的な治水対策が計画され、さらなる河川改良工事が行われることになりました。このとき、土砂吐水門があった加治川分水路を加治川本川として活かし、運河水門があった加治川本川を派川加治川としたことにより、長きにわたり地域に貢献した加治川分水門が、その役目を終えることとなりました。また、加治川分水門を中心に植えられた6,000本の桜は、連年水害対策の河川改修工事に支障となったことから、このときに全て伐採されてしまいました。

加治川治水記念公園の整備

連年水害対策の河川改修工事の概成を記念して、昭和57年(1982年)から、加治川分水門の復元・保存と桜の再現を図り、治水の歴史を語り継いでいくために「加治川治水記念公園」が計画され、県と沿川関係4市町村(新発田市、旧紫雲寺町、聖籠町、旧加治川村)が一体となり整備を進めました。

連年水害対策の河川改修工事の概成を記念して、昭和57年(1982年)から、加治川分水門の復元・保存と桜の再現を図り、治水の歴史を語り継いでいくために「加治川治水記念公園」が計画され、県と沿川関係4市町村(新発田市、旧紫雲寺町、聖籠町、旧加治川村)が一体となり整備を進めました。その後、平成元年(1989年)には、美しかった水辺空間の復元に対する地元からの強い要望を受けて、県が桜づつみの復元事業に取り組み、春には加治川分水門付近に植えられた約600本の桜が満開となっています(写真3)。

「加治川治水記念公園」は、加治川分水路の建設及び連年水害からの復旧といった加治川治水の歴史が凝縮されている重要な土木遺産といえます。今後も、加治川治水記念公園のにぎわいとともに、先人たちの想いを後世に伝えていくことでしょう。

参考文献

基本データ