日本一の手掘りトンネル 中山隧道(ずいどう)(長岡市・魚沼市)

”ある大学教授が何かの折りにこんなことを教えてくれた。「日本には歴史的、文化的遺産が数多くあるが、大体は権力か宗教がらみのものが多く民衆が作り上げたこうしたものは非常に珍しい。」”

〜映画「掘るまいか 手掘り中山隧道の記録」監督 橋本信一氏〜

映画「掘るまいか 手掘り中山隧道の記録」

豪雪地として知られる長岡市山古志地区。中越大震災で多大な被害を受けたこの地区に現存する手堀りのトンネル『中山隧道』の記録映画として平成15年に「掘るまいか 手掘り中山隧道の記録」が制作されました。その監督である橋本信一氏が「ながおか文の林第2号(平成19年2月発行)」に寄稿された一部を紹介します。

豪雪地として知られる長岡市山古志地区。中越大震災で多大な被害を受けたこの地区に現存する手堀りのトンネル『中山隧道』の記録映画として平成15年に「掘るまいか 手掘り中山隧道の記録」が制作されました。その監督である橋本信一氏が「ながおか文の林第2号(平成19年2月発行)」に寄稿された一部を紹介します。

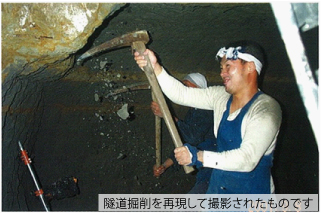

”16年の歳月をかけて昭和初期に掘られた全長1kmの手掘りトンネル。新潟県山古志村(現在は長岡市山古志地区)にあるその「中山隧道」を初めて訪れた時、大きな衝撃を受けた。剥き出しになったツルハシの掘削跡、自らの手だけで掘ったというその信じられない事実が、自分の身に迫ってくる気がした。

人の思いが降ってくるとでも言おうか。

所々に見られる曲がりの痕跡や落盤の跡、貫通の喜びを伝える印など当時の村人たちの思いが、そこには刻印されていた。

人の思いが降ってくるとでも言おうか。

所々に見られる曲がりの痕跡や落盤の跡、貫通の喜びを伝える印など当時の村人たちの思いが、そこには刻印されていた。

映画の舞台となった当時の山古志村小松倉地区は豪雪に苦しみ、隣村に行くのでさえままならぬ陸の孤島であったという。病人や妊婦を背負っての冬の峠越えは命がけですらあった。ついほんの半世紀前に日本にもそういう土地があったのだという事実を私は改めて知った。金もない、道具も満足にない中で発想されたトンネル掘削。トンネルを掘らなければこの集落の将来はないと考えた村人たちの決意は悲壮なものであったと想像できる。

ある大学教授が何かの折りにこんなことを教えてくれた。

「日本には歴史的、文化的遺産が数多くあるが、大体は権力か宗教がらみのものが多く民衆が作り上げたこうしたものは非常に珍しい。」

だとすれば中山隧道は大変貴重な歴史遺産だといえる。我々の歴史は時の権力者だけが作ってきたのではない。いや、むしろこうした市井の人々の中にこそ私たち日本人の命脈が息づいているのだと思う。

ここには土木事業の本質があり、人間の知恵や勇気があり、郷土愛がある。そして日本人はかつて皆こうだったのでないかと思う優れた村落共同体の姿が残っている。そう思い続けて私たちはこの映画を撮りつづけてきた。映画が完成した今、その仮説は間違っていなかったのではと思っている。”

「中山隧道」の歴史

小松倉集落は、長岡市山古志地区で最も東部に位置し集落には病院や商店が無かったため、昔から隣の広神村(現魚沼市)とその先の小出町(現魚沼市)との関わりが深く毎年4mを超える積雪のある冬期でさえ険しい中山峠越えを強いられていました。小松倉の人々はこれらの逆境に立ち向かい自らの生命と生活を守るため、隧道掘削を思い立ちました。

小松倉集落は、長岡市山古志地区で最も東部に位置し集落には病院や商店が無かったため、昔から隣の広神村(現魚沼市)とその先の小出町(現魚沼市)との関わりが深く毎年4mを超える積雪のある冬期でさえ険しい中山峠越えを強いられていました。小松倉の人々はこれらの逆境に立ち向かい自らの生命と生活を守るため、隧道掘削を思い立ちました。「中山隧道」はツルハシによる手掘りによって、昭和8年11月に着工し、昭和18年〜22年の間戦争のため掘削を中断しましたが、昭和24年5月に16年の歳月を経て貫通となりました。

実際に隧道を掘った松崎六太郎氏は、貫通時のうれしさについて、「感無量に尽きる。妻をもらったときよりも、はるかに嬉しかった。

貫通間近"俺たちがあける"と頑張ったが実現せず、交替させられた。

その悔しさが今も残る。」と答えています。

貫通間近"俺たちがあける"と頑張ったが実現せず、交替させられた。

その悔しさが今も残る。」と答えています。人が通れる手掘り隧道としては、日本一の長さ(877m)を誇り、他の手掘り隧道と比較しても群を抜く長さです。

平成10年に新しい中山トンネルの完成により、その役割を終えましたが、50年もの間地域の生活を支てきました。

現在の「中山隧道」

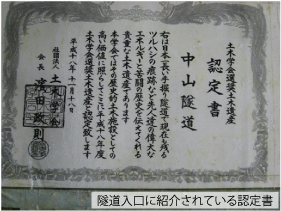

平成16年の中越大震災にも耐えて、現在も「中山隧道保存会」の手で守り伝えられており、平成18年には"先人たちの偉大なエネルギー苦闘の歴史を伝えてくれる"として土木学会選奨「土木遺産」として認定されています。

|

|

|---|

参考文献

・新潟県長岡地域振興局URL: http://www.pref.niigata.lg.jp/nagaoka_kikaku/1204737353966.html

・「掘るまいか 手掘り中山隧道の記録」公式HP

URL: http://www.siff.jp/seisakunews/hasimoto.html

基本データ

・路 線 名: 旧国道291号 (昭和57年路線認定)・形 式: 手掘りトンネル

・延 長: 920m

・幅員/高さ: 2.0m×2.5m

・竣 工: 昭和24(1949)年(着工昭和 9(1934)年、工期15年5ヶ月)

・備 考: 平成10(1998)年 新トンネルが開通、以後史跡として整備保存

アクセス

・長岡市小松倉〜魚沼市水沢新田・JR越後広瀬駅(只見線)より 車約15分(L=7km)

・JR小千谷駅(上越線)より 車約30分(L=17km)