これからも人・まちとともに にいがたの誇り 萬代橋(新潟市中央区)

新潟市のシンボルとして親しまれる「萬代橋」

新潟市街を流れる信濃川に架かる萬代橋は、昭和4年の架橋以来、信濃川を渡る多くの人々の往来を支えてきました。その姿はアーチの美しさと石造りの重々しさが調和し、ゆとりと風格が感じられ、春には歩道に色鮮やかなチューリップの花が飾られるとともに、夏には新潟まつりに訪れる多くの人で賑わいます。昼間は堂々とした力強い姿を見せますが、夜になると橋側灯の淡い光でしっとりと優しい表情に変わります。昭和39年に発生した新潟地震にも耐え抜き、市民の避難や救助、災害復旧に大きな役割を果たしました。美しさと風格、さらに強さをも併せ持つ萬代橋は、新潟市のシンボルとして市民に親しまれ、誇りに思われています。

新潟市街を流れる信濃川に架かる萬代橋は、昭和4年の架橋以来、信濃川を渡る多くの人々の往来を支えてきました。その姿はアーチの美しさと石造りの重々しさが調和し、ゆとりと風格が感じられ、春には歩道に色鮮やかなチューリップの花が飾られるとともに、夏には新潟まつりに訪れる多くの人で賑わいます。昼間は堂々とした力強い姿を見せますが、夜になると橋側灯の淡い光でしっとりと優しい表情に変わります。昭和39年に発生した新潟地震にも耐え抜き、市民の避難や救助、災害復旧に大きな役割を果たしました。美しさと風格、さらに強さをも併せ持つ萬代橋は、新潟市のシンボルとして市民に親しまれ、誇りに思われています。また、萬代橋を通る国道の数は5本にものぼります。国道7号、8号・17号・113号・350号・・、これだけ多くの国道が走っているのは、萬代橋が自動車交通の重要な存在であることの証です。現在の萬代橋は三代目ですが、これまでの歴史を振り返りながら、この橋を紹介したいと思います。

萬代橋の歴史〜木橋から永久橋へ

昔、信濃川下流域には一つの橋もなく、信濃川に橋を架けることが新潟の将来の発展に必要であると、明治19年に木橋の初代萬代橋が完成しました。現在では萬代橋と書いて「ばんだいばし」との呼び名がすっかり定着していますが、そもそもは「よろずよばし」として命名されたそうです。萬代までも新潟の発展に尽くすように、との願いを込めてつけられました。

昔、信濃川下流域には一つの橋もなく、信濃川に橋を架けることが新潟の将来の発展に必要であると、明治19年に木橋の初代萬代橋が完成しました。現在では萬代橋と書いて「ばんだいばし」との呼び名がすっかり定着していますが、そもそもは「よろずよばし」として命名されたそうです。萬代までも新潟の発展に尽くすように、との願いを込めてつけられました。橋が架けられてから20年余り経った明治41年、1770戸が全焼した大火によって、萬代橋は半分以上焼け落ちてしまいました。当時すでに萬代橋は多くの人馬車の通行があり、交通上重要な橋としてその通行を一日たりとも止めることは出来ず、直ちに焼け残った基礎杭を使用し、明治42年に二代目萬代橋が完成しました。

人が増え交通が盛んになるにつれ、萬代橋は東西新潟の交流を支える大切な生命線として、また、本格的な自動車交通の幕開けに対応するために、永久橋への架け替えが求められました。そのため、昭和2年に三代目萬代橋は工事に着工し、昭和4年に完成、現在に至ります。三代目萬代橋の建設は昭和恐慌など多難な時代において総工費240万円が投じられ、その額は当時の国の道路予算350万円などと比較しても巨大であり、一大プロジェクトであったことがわかります。

初めて日本人のみで実施した「空気潜函工法」

萬代橋の設計には、関東大震災時にアーチ形式の橋に被害が少なかったこと、潮風による腐食への対策等から、鉄筋コンクリートアーチが選定されました。設計は橋梁技術界の権威者田中豊の指導のもと、当時24歳の福田武雄がほぼ一人で行い、手回し計算機しかない時代にわずか5ヶ月で完成させました。萬代橋の6つのアーチは厚さを極力薄くし、大きさを中央から両岸に向かって小さく造ることによって安定感とリズム感を与えています。また、橋全体が描く滑らかな曲線は軽快さを出し、親柱と高欄を同じ高さにすることで河口の広大な風景を遮らないよう配慮されています。

萬代橋の設計には、関東大震災時にアーチ形式の橋に被害が少なかったこと、潮風による腐食への対策等から、鉄筋コンクリートアーチが選定されました。設計は橋梁技術界の権威者田中豊の指導のもと、当時24歳の福田武雄がほぼ一人で行い、手回し計算機しかない時代にわずか5ヶ月で完成させました。萬代橋の6つのアーチは厚さを極力薄くし、大きさを中央から両岸に向かって小さく造ることによって安定感とリズム感を与えています。また、橋全体が描く滑らかな曲線は軽快さを出し、親柱と高欄を同じ高さにすることで河口の広大な風景を遮らないよう配慮されています。

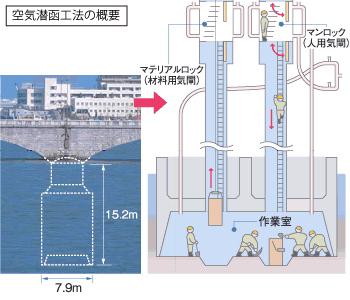

萬代橋の巨大な基礎工事は、当時の最新技術である空気潜函工法が使用されました。本工法は萬代橋で初めて日本人技術者だけの手によって行われ、本工事を機に日本の技術として取り入れられました。

| ※マテリアルロック: | 材料用気閘 |

| ※マンロック: | 人間気閘。作業室では高圧のもとでの作業となることから、高圧室に出入りする作業員の減圧症予防のために、加圧または減圧を行う出入専用の室 |

| ※作業室: | 水の侵入を防いで水中部の作業を乾燥状態で行うため、圧縮空気を送って高圧に保たれた室 |

大地震に耐え、復旧を支えた萬代橋

昭和39年6月には、マグニチュード7.5の新潟地震が発生し、新潟市の東西を結ぶ三橋のうち、八千代橋と完成して間もない昭和大橋が通行不能となる中、萬代橋は両岸の取付部分に大きな傷を受けたものの、6つのアーチ部分はほぼ被害がなく、救援物資の輸送や災害復旧のための大動脈として大きく役立ちました。新潟地震でもほとんど壊れなかったことから、萬代橋の強さが改めて証明されました。

これからも人・まちとともに

信濃川の両岸を結ぶ手段として、萬代橋は大きな役割を果たしてきました。多くの利用に伴い交通量も増え、特に通勤・通学時間帯の渋滞が問題となってきたため、渋滞を減らし市街地中心部へのアクセス向上を図るため、平成14年5月、萬代橋の下流に柳都大橋が開通しました。柳都大橋の開通によって交通量は分散され、渋滞や混雑も減り、バスや自動車の走行時間が短縮されるなど、萬代橋の負担軽減に大きく役立っています。

信濃川の両岸を結ぶ手段として、萬代橋は大きな役割を果たしてきました。多くの利用に伴い交通量も増え、特に通勤・通学時間帯の渋滞が問題となってきたため、渋滞を減らし市街地中心部へのアクセス向上を図るため、平成14年5月、萬代橋の下流に柳都大橋が開通しました。柳都大橋の開通によって交通量は分散され、渋滞や混雑も減り、バスや自動車の走行時間が短縮されるなど、萬代橋の負担軽減に大きく役立っています。誕生から75周年を迎えた平成16年には、照明灯や橋詰広場などを建設当時に復元するとともに、国の重要文化財にも指定されました。これはデザイン性と技術的達成度を示す遺構として価値の高いことが認められたものです。これからも萬代橋の文字通り、萬代(よろずよ)までも新潟市の発展を支え、地域に貢献し、市民が愛するシンボルであり続けることでしょう。

参考文献

・新潟市史,新潟市.・にいがた萬代橋―その100年―,(社)北陸建設弘済会.

基本データ

(1) 橋梁デザイン市場での価値が高い

橋梁側面全体に花崗岩を施す重厚な外観であり,連続アーチの律動感が巧みに表現された近代橋梁である.

力学的合理性に基づく近代的橋梁美が体現された構造物である.

(2) 技術的達成度を示す遺構として貴重である.

建設当時、鉄筋コンクリート構造物としてわが国最大支間を実現した(最大支間 L= 42.4 m).